Arbeitskreise Normungsroadmap Wasserstofftechnologien

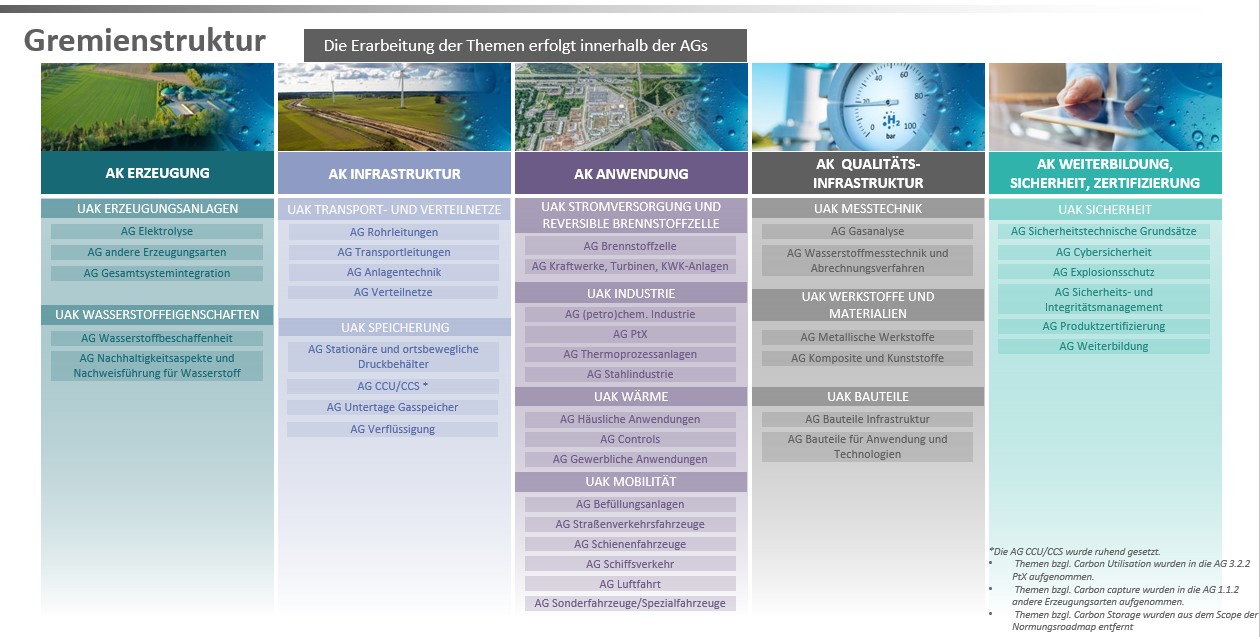

Die Normungsroadmap Wasserstofftechnolgien wird in den fünf Arbeitskreisen (AK) Erzeugung, Infrastruktur, Anwendung, Qualitätsinfrastruktur und Ausbildung, Sicherheit, Zertifizierung erarbeitet. Jeder der Arbeitskreise besteht aus thematisch vertiefenden Unterarbeitskreisen (UAK) sowie darunter geordneten Arbeitsgruppen (AGs). In den AGs erfolgt die inhaltliche Arbeit, an der sich alle Interessierten beteiligen können.

Arbeitskreis 2 - Infrastruktur

Arbeitskreis 4 - Qualitätsinfrastruktur

Arbeitskreis 5 - Weiterbildung, Sicherheit, Zertifizierung